上海世博会国家馆设计师谈创意

作者:幕墙工程网 时间:2010-05-12 11:39:12

荷兰馆建筑师约翰·考美林(John Kormeling)

美好的城市和生活,从一条好的街道开始

我就想到了建一条“8字形”的街道,就像蚕宝宝编织它的茧一样

荷兰馆的主题为“快乐街”,它表达了我对于世博会口号“城市,让生活更美好”的理解:美好的城市和生活,应该从一条好的街道开始。一条好的街道应该有混合的功能以及不同类型的建筑、不同种类的楼房,例如一所居民的住房、一家商店、一座工厂、一座办公楼、一个农场、一个加油站、一片运动场、一个车库??这些不同的部分在一起,构成了社会生活所需要的种种条件。

所以,我想要建造一条街道,接着我想,或许我可以把它架高,变得立体,然后把它变得曲曲折折,这样我就可以建造一条更长的街道了。我就想到了建一条“8字形”的街道,就像蚕宝宝编织它的茧一样。

当然,这仍是一条街道,所以它会带领你去往某个目的地,但是它更像是中国风景画里的一条小道,非常和谐美好。这是一个浪漫的、一个想让人去亲吻的建筑。

这是一个开放式的展馆,没有门。所以内部结构就直接呈现在外面。

人们可以单纯地去注视它、欣赏它,它是一个完美的钢架结构,由非常出色的结构设计师设计,他的名字叫Rijk Blok。他把我的这个小想法变成了一个非常富有原创性的建筑结构。从这一点来说,这个建筑的建设过程本身比我的想法更加重要。

和中国人在一起工作非常快乐。我有一个14岁的女儿,我和我的家庭都学习了很多中国文化。我很享受与工地上的工人一起工作,他们常常讲笑话,并且开怀大笑。他们说,即使这个建筑没有办法完成,他们也可以以后再自己去修补它。我和我们的施工者们一起品尝了很好吃的食物和很多好喝的饮料,我一直都穿着他们的蓝色工作服,我还用他们的旗帜和横幅来装饰我在荷兰埃因霍恩的家。 ★(翻译/李思佳)

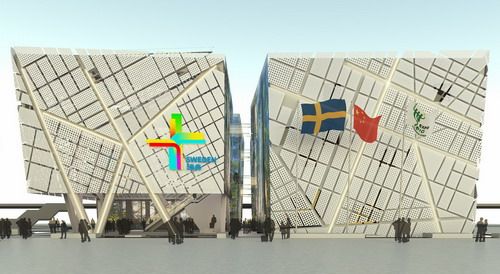

瑞典馆设计师Johannes Tull

社会的持续发展依靠不断创新

城市,是人类文明最为复杂的产物之一。城市魅力大小取决于生活在城市中的人们之间构成的沟通网络和互动关系

2008年11月份,Sweco建筑公司有幸成为2010年上海世博会瑞典馆的设计方。尽管我们公司曾经参与过中国城市可持续发展项目,但担负设计世博国家馆这项有趣而重要的活动,对于我们来说,是第一次。

我与我的同事Christer Stenmark被指定为场馆设计的负责人。这让我觉得既自豪,又有点焦虑。因为那时候,设计场馆的日程安排已经非常紧张,许多国家早已经开始他们的建设规划。上海世博会是历史上规模最大的一次,为了赢得公众的喜爱,各个国家都在拼尽全力,这其中竞争的激烈程度可想而知。

瑞典馆的设计队伍,由10名密切合作的建筑师和工程师组成。不过,我们背后拥有更为庞大的顾问团——公司的其他成员一起讨论设计方案,我们最终的成果,实际上是公司许多雇员们共同努力的结果。

场馆设计之初,许多想法都涌现出来,为此我们进行了大量讨论:怎样创造一个瑞典馆呢?是在瑞典象征性的“达拉木马”上做文章,还是搬出英格玛·伯格曼的形象?能否从远古的神话故事中,北欧风格的设计品中,或者其他瑞典风俗传统中,汲取创作灵感?

我们最后的灵感也受到此次世博会的主题——“城市,让生活更美好”的影响。

经过与投资方合议,最终我们确定“创新、可持续发展、沟通”这三大基本概念。这些关键词,最终体现在2010年上海世博会瑞典馆的主题上:“瑞典——创意之光”。

场馆被开辟、切分为四个立方体。一方面是为了吸引游客,另一方面这也是瑞典人的风貌——“创意精神永驻”的体现。这样设计能充分展示充满创意的壁画,也使蕴含其中的 “开放”与“互动”这两个概念得以凸显。四个立方体是通过中间的玻璃通道连接在一起。游客在玻璃通道里穿行,可以充分感受到瑞典的自然风光。在顶部,还专门设有一个平台,登上平台,游客可以俯瞰整个展区和上海这个城市。

我们认为,整个社会的可持续发展,需要依靠能够创造性地解决问题的个人。我们希望将这一信念体现在我们的建筑上。我们需要思考的是,瑞典人在哪里寻找到自己的创意灵感?如此小的国家,为何能拥有如此之多、实力雄厚的品牌和各种创新技术呢?

现如今,瑞典的城市生活方式,作为城市文明的一部分,散发出愈加迷人的魅力。瑞典馆就要呈现这样一幅画面:瑞典,不仅是世界上最有创意的国度之一,同时也是一个城市、自然、人类和谐相处的现代社会。

城市,是人类文明最为复杂的产物之一。城市魅力的大小取决于生活在城市中的人们之间构成的沟通网络和互动关系。瑞典不仅拥有良好的城市文明,每个瑞典人与自然的关系也很密切。因为人类只是大自然中数量庞大的物种之一,人类的生活离不开大自然,自然界是一个可供人类娱乐或者冥想的灵感源泉的场所。

瑞典馆的外壁代表城市,它被有孔眼的金属片包裹着。这片金属外壳,连同孔眼构成的网格结构,灵感来源于瑞典最大的城市——斯德哥尔摩的市中心地图。更为奇妙的是,到了夜间,外壁上展示的由斯德哥尔摩市的“基础设施”连成的通道,会被安置其中的灯光点亮,构成醒目的线条。

场馆内壁的主题是自然,代表着我们居住的环境。世界著名自然风光摄影师Mattias Klum拍摄的图片,展示的都是来自瑞典各地自然风光的样本。

瑞典馆也将表现瑞典可持续发展的一面。它很容易移动,能迁往其他地方。我们对此进行了整体规划,建筑材料的选择就充分体现了可持续利用、节能的理念。

场馆的一大创新之处,体现在经环保认证的层压木质结构上。瑞典馆的入口,就是由这种环保材质构成。木材,是一种可持续利用的材质,尤其是这种胶合成的层压木材,也是一种很好的防震建材。

特制的隔热涂料,喷洒在包裹着整个建筑、可移动的钢板外面,这样能降低室内温度,体现建筑节能的功效。

场馆中的倒映水池里,配备有高级净化系统:它无须使用任何化学用品,就能成功分解水中的有机废料。这个净水系统中,还有专门的空气净化功效,进一步保障了场馆中清洁水的供应。

场馆里的照明系统也很特别。无论是室内还是室外,安装的都是高质量的低能耗照明灯。这些灯都是按需调节,故此,整个建筑的能耗会被调控到最低。

优良的室内环境,才能提高游客观赏的舒适度,也能保障室内工作人员的工作状态。因此,场馆采用了最先进的技术,使得室内气温、通风、湿度等,都处于最适宜状态。所有这些指标,都能依据实际情况,加以调节。

VIP区域使用了木制地板,这些固定和打磨的木质地板,都是通过可持续技术来实现的。

内壁上展现的由Mattias Klum拍摄的照片,连同瑞典的环保标签色彩,都被印在大幅的聚酯纤维的幕布上。★(翻译/周潇枭)

芬兰馆设计师Teemu Kurkela

不自然的生活是不可能美好的

大自然就是可持续发展的标本。我的工作,其实更像是一个厨师,利用自然界提供给我的原材料,去创造一些新事物

当你试图靠近芬兰馆,远远地,你就能发现它不同于世博会上任何其他建筑。究竟是什么成就了它的与众不同呢?

首先,芬兰馆是一个岛,四面环水。而且,这个场馆的形状是独一无二的,人们很容易辨别出来,事实上芬兰馆并不是一个很典型的建筑物,更确切地说,它只是一个很自然的结构组织。另外,芬兰馆可能是唯一一个拥有自己中文名字的场馆——“冰壶”,这是依据中国的历史和传统取的名字;芬兰语中,它叫“Kirnu”,讲述的是芬兰诞生的故事。

“Kirnu”,这其实道出了芬兰的历史。芬兰起始于冰河世纪,那时,芬兰还被几千米厚的冰层覆盖着,冰块的运动决定着海岸线、湖泊以及岛屿的形状,冰川世纪期间,许多巨大的凹陷、洞穴等诞生了:很厚的冰层将石头压入地表里,形成坑坑洼洼的地表,一个向内凹陷的空间,就像一个巨大的水壶——如同芬兰馆的构造一样。这些岩石活动,如今在芬兰境内某些地方仍在进行,它们往往发生在旁人难以抵达的群岛上。我怎么会知道这些呢?因为我有一个古老的木制的帆船,感谢有它的帮助,我有幸发现这些活动。

通过中国朋友,现在我对于中国历史和文明有了更多了解。“冰壶”这两个中文字,也被刻印在场馆中庭的石头上。每个人都可以在石头的表面练习书法。过去的岁月,能教会我们许多关于如何建设更美好未来的知识。

为什么想到要把芬兰馆建成一个岛呢?因为对于居住在都市里的人,岛是逃离繁忙都市生活的理想去处。“冰壶”岛是人工建成的,它是芬兰人和中国人劳动的结晶。在这里,人们愉快地相聚,分享自己的想法。

让我领着你,来参观芬兰馆。

远远望去,“冰壶”漂浮在水面上,洁白而飘逸,周身被一层薄薄的水幕环绕。一旦走近时,你会惊叹于它带着鳞的、精美的表层。紧接着,是一座直通场馆入口的跨桥。一踏上桥,在你的脚下,会浮现出一条鱼,它会为你引路。穿过场馆,进入到了中央庭院。一抬头,你能看到蓝天,中庭被纤维构成的墙壁包围,非常陡峭,直指蓝天;脚下木质地板,营造出码头的气氛,隐约间,仿佛还能闻到木船散发出的清香。一旁有一个很缓和的斜坡,连通着“冰壶”的厚壁,引领游客进入展览馆。你可以一边走,一边领略芬兰当地的文化习俗、自然风光、科学技术等。

这是我第一次参与世博会。在参加芬兰场馆设计比赛时,我租了赫尔辛基附近的一个小岛——在芬兰,这是完全可能的,因为我们有成千上万的岛屿。场馆设计的灵感,来源于我所观赏到的自然风光。我从大自然中,汲取了营养,设计出了这个场馆。

我租借的这个岛屿是与世隔绝的,距离赫尔辛基市中心大概两个小时的路程。我在海岛上呆了一周。那里没有电,也没有自来水。船只都被四条粗壮的绳子固定着,以防风暴的突然袭击。在岛上,没有树木,只有岩石,还有一个小池塘,以及一些海鸟。

当我们登上这样的海岛,能做些什么呢?我当时想的就是,让自己的心绪平静下来,尽情观赏自然风光。天空中变幻的云朵,仿佛是一件持续变化的艺术作品;海岸上的岩石美极了,它们以最自由的方式,极力舒展着;微风拂过,海面漾起层层波浪,在阳光的映照下,粼光闪闪,定睛一看,海水中的鱼,在自由游弋,你会发现,光滑的鱼鳞,闪着迷人的光芒。再往海岛深处走,你会发现一些极具芬兰传统特色的小茅屋,这个安谧的小环境里,阳光也阴凉起来。

我的工作,其实更像是一个厨师,利用自然界提供给我的原材料,去创造一些新事物。场馆在形式上,是不对称的,因为我们的规则是遵循自由,如同那些自由的石头告诉我的一样。场馆四面环水,它的表面上被卵石所覆盖,就像鱼鳞一般。入口小而阴凉,中间的庭院是露天的,可以观赏到蓝天白云。就如同自然本身一样,这个场馆为繁忙的都市人提供了一个荫蔽的场所。

这跟“城市,让生活更美好”有什么关系呢?大自然就是可持续发展的标本。场馆的设计是依照可持续发展的原则,就如芬兰人为了让城市生活更美好,所做的努力一样。首先,我们要敬畏自然;再者,自然能为人类各个领域提供源源不断的灵感;最后,不自然的生活是不可能美好的。

将来人们需要应对生活中的一个挑战是,寻找一种可持续发展的,保存自然资源的方法,来建设城市。这个场馆就是一个试验。整个场馆是可循环的,世博会之后,这个建筑物可以出售,派上其他的用场。这个建筑的寿命可以被延长,因为它的设计中,应用了可移动、高品质的方法;这个场馆可拆除,并在新的地方重建,因为这个建筑物中所有基本的钢结构,都是通过螺栓加以连接,可被轻易拆除。场馆的表面利用的是一些工业废物:将纸张与塑料混合,使它具有防水功能。

在世博会的众多场馆中,芬兰馆还有一个项目是独一无二的,那就是安置在芬兰馆顶端的桑拿房。芬兰境内有成千上万的桑拿房。在历史上,桑拿房曾经被认为是一个神圣的地方,是一个生命诞生、死者受洗的地方。现在,在芬兰几乎每一个新建的房子里,都有桑拿房。在那里,人们可以暂时抛却日常生活的琐碎;同时,一些很重要的商业联络活动和关键性的决定,也都是在桑拿房中完成的。对于很多家庭来说,周六晚上的桑拿,是一周活动中不可缺少的一部分,在芬兰,桑拿是很重要的仪式。

我认为生命中最重要的经历之一,就是团队合作。因为单独的一个人,是不可能完成一项伟大的工程。作为一名建筑师,我的角色就是,组建一个团队,确定设计理念,并依据理念制定设计程序。

我认为建筑是有意念的。这需要一颗谦卑的心,朝着某一个方向,一步一步地去发掘这个想法,这是想法诞生自然而必不可少的过程。我认为,最好的想法来源于建筑物本身,因为这才是美丽最坚实的内核。

回望整个过程,我可以很自豪地说,我们的设计及建设团队是最好的,也许是芬兰以及中国的“梦之队”。“冰壶”的设计很有难度,但我们与中国的建筑师、工程师以及建筑工人们并肩作战,成功地完成了它。依靠这支队伍,我们才能以最专业的方式,将最初的概念,一步步推进到建筑的细节中。

我现在还不会说中文,但是,身处中国建筑工人之中,我感觉无比亲切,就像回到家里一样。有时候,手比语言更能表达一切。我觉得,每个人都希望能创造一些有持久价值的、新鲜的、尖端的、美好的东西。★(采访、整理/周潇枭)

德国馆总监Dietmar Schmitz

在动态中平衡,使城市具有吸引力

建造德国馆“和谐城市”的目的是想说明,如果一个城市在创新与传统、工作与休闲、城市化与大自然,以及社群集体和个人发展之间有很好的平衡,那么这个城市就将非常具有吸引力

德国馆的设计建造,是想要回答当今时代出现的一些紧迫问题,例如:如何使越来越多的人能够在日益庞大的城市中生活,并且享受生活?如何使城市规划项目以及城市基础设施能够帮助缓解巨大的环境压力?中国有150多个人口超过100万的城市(世界上一共有300个左右),而且由于农村人口持续向城市迁徙,这些城市面临着日益增大的压力。因此,2010年世博会选在上海举办,而且把主题定位“城市,让生活更美好”,这并不是简单的巧合。

这次世博会上,德国的展馆名为“和谐城市”(balancity),就是指一个处在平衡中的城市。它将会展示许多的例子,来说明城市生活如何能够被塑造成一种可持续的、环保的和创新性的方式。如果一个城市是平衡的(例如在创新与传统、工作与休闲、城市化与大自然,以及社群集体和个人发展之间有很好的平衡),那么这个城市就将非常具有吸引力。

在10天的试运行之后,“和谐城市”馆在2010年5月1日向世博会的游客敞开大门。游客通过楼梯、电梯和走道在13个城市空间中穿行,他们可以发现一系列有关城市基础设施和德国文化潮流的高新技术、创新的和可持续发展的理念。同时,展览也会呈现出德国拥有多样和美丽的乡村景色这一特点。

我们理想的预期是,这将会刺激德国旅游业在庞大的中国市场中的增长。对商业和技术较为熟悉和有强烈兴趣的游客们,可以期待经过特训的展馆主办人员带来的更加深入的解读。

在参观“和谐城市”馆的行程最后,游客将会到达“动力之源”展区。在这里游客会遇见“严思”和“燕燕”的真人——这两位是一路伴随游客参观的解说员。严思和燕燕会鼓励600人同时通过喊叫来使一个球体摆动起来。在7分钟里,球体(超过1吨重并且装有40万个发光二极管)的摆动会到达一个惊人的速度。同时,图像和电影出现在巨大的圆形LED显示器上,播放的内容是德国的重大事件、展馆内的场景及视觉特效。这个高度复杂的设备是德国为参加2010年世博会特地研发制造的,是德国馆中展现德国尖端科技的最为令人惊叹的例子。 ★(翻译/李思佳)

墨西哥馆设计师 Israel Alvarez Matamoros

城市未来需要更多绿地和公园

城市建设的当务之急是要有更美好的生活,而不是去修建一些奇形怪状、独占风头的建筑

为了设计这个场馆,我们从墨西哥的文化传统中去寻找,那些能很好地代表墨西哥、但是还没有在此类展览上使用过的元素。而且我们贯穿始终的想法是,去开辟一片绿地——因为城市建设的当务之急是要有更美好的生活,而不是去修建一些奇形怪状、独占风头的建筑。

墨西哥展区在一个斜坡上,它是一个广场,提供了一片难得的公共空间。整个空间被划分成三部分,代表着不同年代的墨西哥城市生活。斜坡下端代表着过去,水平线上是现代,高处代表的是未来。

场馆最醒目的部分,是其中的“风筝”, 墨西哥当地Nahuatl语(民族方言)是“papalotes”,它的本意是“蝴蝶”。“风筝”是墨西哥文化与中国文化相契合的一个点。

我们的设计理念是:展望未来,一定会有更多绿地和公园,他们是专门用来休闲的空间;因为只有这样,未来人类才有可能过上更美好的生活。

我们其中的两名设计师,Slot Mariana 和Edgar,是参加2008年萨拉戈萨世博会的设计团队的成员。这次的展馆是全新的。以前世博会上的墨西哥场馆,都带有很浓重的传统的烙印,诸如金字塔,或者是前西班牙风格等。而上海世博会的展馆,第一次通过竞争选拔出来,也是第一次由一支平均年龄为30岁的建筑师团队合作完成。所以,这次场馆展现的是新一代年轻建筑师的想法,他们雄心勃勃,饱含激情。

我们一开始构思时,就确定要开发一些以前从未被利用的元素,但它也要足够具有代表性,很容易辨别出来。于是,我们走出工作室,到大街上去寻访那些不是很正规的集贸市场,因为那里是极具创造力和生命活力的公共空间。受此启发,我们想到去创造一个公共空间,由轻质的顶棚覆盖,下面铺着草地,因为我们总是在批评墨西哥城日渐稀少的绿地。

我觉得这个场馆之所以有趣,是因为我们要在其他国家的土地上,修建一个代表我们自己的国家建筑物。作为一支年轻的建筑师团队,我们接受了这项挑战:既要修建一个不同以往的建筑,同时又不能失掉自己国家的特色。

我们有5名建筑师,分别是Juan Carlos Vidals、 Moritz Melchert、Israel Alvarez Matamoros、Mariana Tello、 Edgar Ramírez。我们中有四个墨西哥人,还有一个德国人。为了这个工程项目,我们从世界各地汇集到墨西哥城:Israel 和Mariana来自瑞士,其他3个人来自墨西哥不同的地方。我们各自带着先进的技术,每个人都贡献着自己的想法,这是五个头脑悉心合作的结果。 ★(采访、整理/周潇枭)

韩国馆Minsuk Cho

不同文化的融合构成当下的韩国社会

构成韩语字符的基本几何形状与其他文化是共通的,从而体现出韩国馆以一种开放的姿态来迎接每一个人

一直以来,韩国半岛周围兼有大陆文化(中国)和海洋文化(日本),所以韩国可以渗透外来文化和全球化的影响,这些不同文化的先进混合体构成了当下的韩国社会。

韩国馆以“融合”为主题,是“符号”和“空间”的完美融合:符号成为了空间,同时,空间变成了符号。

韩国的字母文字被称为“Han-geul”,是场馆中“符号”的主要元素。韩国馆高出地面7.2米,融合了这些韩语文字,利用符号来创造展览空间。游客可以通过横向、纵向和对角线方向的运动体验其几何感。构成韩语字符的基本几何形状与其他文化是共通的,从而体现出韩国馆以一种开放的姿态来迎接每一个人。

韩国馆的外墙表面由两种图像元素组成:韩语字母Han-geul和艺术图案。韩语字母以白色的铝板为材料,通过浮雕和字母的大小,构成四种不同的组合方式,形成建筑的主要外围装饰构件。另一些非外围的表面装饰由艺术图案组成,这些45cm×45cm的铝板由韩国艺术家姜益中(Ik-Joong Kang)设计,他以用小型手绘瓷砖创作大幅艺术墙而闻名。这些瓷砖中,一部分是艺术家自己创造的,一部分来自世界各地(这是另一种形式的融合)。

大约4万块这种小的镶嵌板组合成的外墙,使得整个韩国馆焕发出亮丽的色彩。这些艺术图案元素,每块上面都有艺术家的签名,将会在世博会结束的时候进行义卖,义卖所得将全额捐献给一个世界慈善组织。通过这种社会性、艺术性的过程,这些外墙单元能够以艺术品的形式得以回收利用,也能以一种独特的方式强调韩国馆可持续发展的理念——通过直接的和批判性的方式来讨论仅仅只能使用6个月的临时建筑的可持续性。

另外,几乎所有场馆的建筑材料都是可以回收利用的。由于光线和阴影会形成不同的纹理,场馆表面在白天和夜晚能创造出不同的氛围。一连串的照明灯光被安装在韩国字母的后面,夜晚在灯光的变化下形成一个个不同的字母,使整个展馆成为巨大的符号。

地图是描绘空间的方式之一,我们将底层的水平架空间作为一个符号,将一个极富特色的韩国城市通过抽象的1:300的三维地图作为其表面。建筑的其他部分,包括展览空间,建造在地坪7米以上,因此底层架空空间是一个由地图包围的40m×77m的自由、开放空间。地图成为融合表达山、水和一个密集的都市地区的半室外景观(如韩国首都首尔)的另一个空间。一条景观水带(模仿汉江)从一个角落向另一个角落流过,这条水带5米宽、79米长,贯穿整个底层。 ★(采访/周潇枭 翻译/李思佳)

新加坡馆总设计师陈家毅

未来的城市,是与人亲和而不是疏离

我觉得这次世博并不只是歌颂城市,而是警惕城市里的人们,再也不能够独自享受而忘却居住的环境

创意就是对很多东西好奇的积累。一句看似无厘头的歌词,或者舞台上一个怪异的动作,都可能成为创意灵感的来源。

很多时候,做一样东西,并不是像临时参加考试,发一个问题就答,而是多年观察的积累,对很多东西好奇的积累,然后才是对建筑的修养和学问,还有对城市的一些见解。这些经验累积起来,天时地利人和,给我出一道考题,要建新加坡馆的时候,我就觉得轻而易举,多年累积的一些想法,终于找到了一个出口。

我向来不会从形象出发,形而上的东西其实没有内涵。上海世博讲“城市,让生活更美好”,这个主题其实是充满反讽意味的,因为从理论上讲,城市生活并不是很美好的,又拥挤又繁忙,还充满污染和噪声。这个主题其实删掉了一个疑问:“我们如何令城市生活更美好?”这样,发挥这个主题的空间就很大。所以我觉得这次并不只是歌颂城市,而是警惕城市里的人们,再也不能够独自享受而忘却居住的环境。我的创意就围绕环保而来。

新加坡馆内的一个亮点是,除了影音间和工作室等封闭空间,展馆其他地方都是没有空调的。场馆是朝南“开口”,我们研究了太阳照射的方向和风向,“开口”有效促进了馆内通风和温度调节,减少了大量能耗。我们尝试跟大家说,其实不需要开空调,可以开窗户通风。新加坡就有很多这样的利用“自然”的建筑,比如著名的新加坡标志性建筑“滨海艺术中心”,楼体采用外墙保温技术,戏称为“榴莲头”的窗户,会随着光线的角度改变方向,以便室内可以最大限度地利用自然光线。

另外一个亮点是场馆的结构。馆内只有四根柱子,代表了新加坡的四个民族(华人、马来人、印度人、欧亚族和其他种族的后裔),其它的东西都是悬飞的,或者悬挂着的,这些在结构上蛮有挑战。而馆内大部分材料都可以回收,比如外墙用的铝板和主结构用的钢材等。

还有一个,我们运用了两大元素:水与花园。新加坡其实很缺水,几乎没有淡水来源,我们的“新生水计划”通过对工业或生活废水的有效回收和新生水系统处理,不断产生洁净的新水,现在,这一系统已经成为新加坡的重要供水来源之一。另外,我们觉得一个城市不要贪图水泥森林的环境,可以将它绿化,留有一个绿化的空间。我们的“音乐盒”其实包含了这样的一些功能在里面。

我一直要做一件事情,要将这么多年来吸收的华人的优秀的意境和美学,用一种抽象的、现代的方式带出来。

比如我们新加坡馆立面的线条很长。其实我花了好一阵工夫,铝板一般没有那么长,那个立面大概有6米长,我们这个设计思路考虑了两个因素,一个因为是音乐盒,它是根据五线谱的线条和跳跃的音符来设计;另外一个,是我自己本身很喜欢明代的家具,明代家具的桌子,那个案,是很长的,因为是给卷轴拉出来画山水画——我喜欢那个瘦长的比例。

另外,你会发现,所有的世博场馆几乎都是填得满满的,而我们新加坡馆没有。我是故意把它留白,有一个空间的比例。周围的花园,我是故意让人感觉到有这样一个户外的空间。我做了两个小亭子,还有一个喷泉。这也是传统中国人写字、绘画的留白。这些都是我希望用现代的东西来带出传统。

在中国,很多年来,由于历史的原因,人们忙碌是为了满足生存,满足基本的生活要求、衣食住行。所以当80年代中国人开始富起来的时候,他们要很快去追求这些一直没有的东西。比如中国的深圳,吸引那么多有才华的人,活力是可观的,有点像柏林之于德国,但是,道路好像只是提供给车辆,而不是给行人的。我觉得没有行人的城市是很恐怖的,洛杉矶就是这样。未来的城市,应该是与人亲和,而不是与人疏离的城市。

我觉得西方人有一种“傻劲”,就是常常会不计成本地去做东西。现在很多人会比较功利,比如先问,我能得到哪些利益?缺乏那个“傻劲”,但这恰恰很重要。因为你未知的东西其实是最冒险的,也是最有趣的东西。

有些东西不能够用金钱去衡量,你想得到的东西,可能今天没拿到——不是钱,而是效果,但是它累积就多了一点,下回再多一点,只有你自己知道那个创意的过程,终有一天,能让世人觉得:哦,原来你想做的是这样的。

公安机关备案号 110102000764

公安机关备案号 110102000764